広川町(上中野)

地元では、

「庚申講」または「庚申さん」とよばれる。

「五穀豊穣」「魔よけ」のために、庚申(こうしん:かのえさる)をおまつりする行事。

庚申講の参加者の家で、持ち回りで順々に家を回っていく。現在は3軒参加。

2か月に1回行うが、初庚申は年1回(歴によって異なり、時期は毎年変わる)。

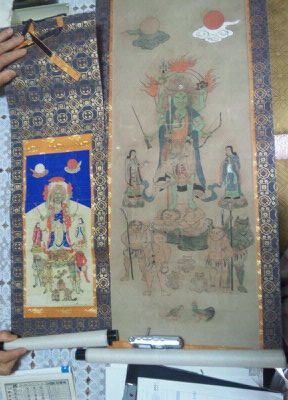

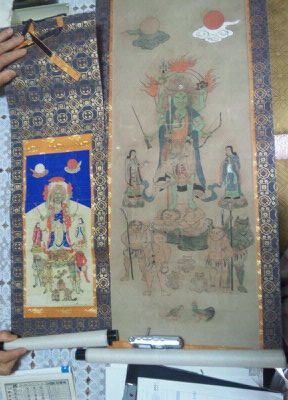

講の参加者の家で持ち回りで行われ、担当になった家に、当日床の間に「正面金剛菩薩」の掛け軸を掲げ、お供え物をし、般若心経を10回唱える。時間は昼頃で、現在では講は3軒でまわしているために、各家にて話し合い、時間を決めている(詳細以下1~4の進行状況)。

<開経偈(かいぎょうげ)>

1.無上甚深微妙法;百千萬劫難遭遇、我今見聞得受持、願解如来眞実義

2.心経

3.修し奉る;青面金剛大童子庚申供養、講中安全五穀豊穣如意満足

4.南無阿彌陀佛十遍

明治中期ごろから行われているのではないかと言われている。

行事内容に特に大きな変化はないが、会員の減少が近年ではみられる。その為、現在は3軒であり、2か月に1回行ってはいるが、時には参加できないときなど、担当になった家の人だけで講を行ってもらうこともあるという。なので、通常ならば1年間に6回ほどある庚申講であるが、全員が集まるのは年3回くらいになることもある。

当日は御神体として、青面金剛大童子庚申の掛軸を飾る。また、担当の講になる人は、前日までに前回の担当者の家に訪問し、掛け軸などを受け取りに伺う。

|